なぜラバーダムを用いないのか

2021/07/30

こんにちは。

歯科医師の柴田です。

今日はなぜ利点の多いラバーダムを用いないのかという話になります。

結論からお話すると“保険診療”の中にラバーダムを用いるようにという記載がないことが原因になります。

つまり保険診療という規制のある状態でラバーダムを用いることは非常に難しいということです。

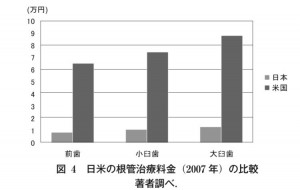

前にも引用させていただいた須田英明先生の我が国における歯内療法の現状と課題についての文献では以下のような結果も記載されています。

日本の根管治療の治療費というのはアメリカはもちろん東南アジアより少ないのが現状です。

国民皆保険というのは世界に誇る日本の制度であり、もちろん私たちもその恩恵を受けています。しかし、その制度があることで規制が生まれ本来であれば提供できる治療をお伝えしないのは良くないと私自身感じております。

バイアスなく患者様に治療の選択肢を提供できればと常に思っておりますので、お困りのことがあれば是非ご相談いただければと思います。

なぜ日本の根管治療は成功率が低いのか

2021/07/28

こんにちは。

歯科医師の柴田です。

前回に引き続き根管治療のお話です。

なぜ日本の根管治療の成功率が世界的な基準から比べて低いかというと“無菌的な処置ができているかどうか”が大きな要因となります。

そもそも虫歯も含め口腔内の病気の多くは感染症です。感染を取り除くことで病気を治すことができるのですが、その感染源の多くは唾液に含まれます。

そのため、なるべく唾液に触れない環境を作ることで感染の除去が意味をなしてきます。

よく言われる例えですが、蛇口が開いた状態で床を拭き続けるようなものなのです。結局、蛇口を閉めない限りは根本的な解決になりません。

それゆえにラバーダム を用いるということは唾液という感染から守る役割を果たしてくれます。

ラバーダム の細かい利点については前のブログで記載させていただきましたので、是非読んでいただければと思います。

日本の根管治療の成功率

2021/07/26

こんにちは歯科医師の柴田です。

突然ですが、日本における根管治療の成功率というのをご存知でしょうか?

2011年須田英明先生の我が国における歯内療法の現状と課題についての文献です。

根管処置歯における根尖部X線透過像の発現率が約50-70%と書いてあります。

簡単に説明すると過去に根の治療をした歯の根が膿んでいる確率が約50-70%ということになります。

つまり約30-50%しか成功していないということになります。

ケースにもよりますが、世界的に見ると根の治療の成功率というのは非常に高く、初めての治療であれば90%以上と言われています。

なぜここまで成功率に差があるのでしょうか?

今後説明させていただきます。

歯根破折と根の治療

2021/07/23

こんにちは。

歯科医師の柴田です。

これまで歯を失う原因や細菌について、力についてお話しして来ました。

歯根破折についても触れさせていただきました。

歯科治療の多くは“歯を削る”診療になります。その結果歯の強度が落ちてしまい、噛む力に耐えられなくなり、歯が割れるという結果になります。

また根管治療も大きく影響します。

私自身、根の治療をしてあるのに樹脂で埋めただけの歯や詰め物が入っている歯を多く見かけます。

特に虫歯になっていなくてもそのような歯は割れてしまうリスクが高いと言われています。

ここで一つ論文を紹介します。

2004年のSalehrabi R, Rotstein Iによる米国の大規模な患者集団における歯内療法の結果についての文献です。その文献によると根管治療後に抜歯になってしまった歯の85%は被せ物をされておらず、被せ物されている歯と比べ前歯で4.8倍、小臼歯で5.8倍、大臼歯で6.2倍抜歯のリスクがあった。

つまり根の治療を行った歯は被せないと抜歯になってしまうリスクが高まるということがわかります。

不安な点や気になることがございましたら是非カウンセリングにいらしてください。

細菌のコントロール②

2021/07/19

こんにちは歯科医師の柴田です。

今回はプロフェッショナルケアについてお話します。

なぜプロフェッショナルケアが必要かといいますとバイオフィルムが存在するからです。

花瓶の内壁や流しなどにみられる粘着物は細菌が形成する生物膜(バイオフィルム)です。

地球環境で水のあるところには大抵バイオフィルムがみられます。

口腔内のデンタルプラーク(歯垢)はバイオフィルムの典型例です。

口腔内常在菌・う蝕原性細菌が歯表面に形成するバイオフィルムや歯周病原性細菌等が歯周ポケット内に形成するバイオフィルムは複数の微生物とそれらの産物で構成されていて、相互に影響を及ぼしあい、栄養源を融通しあったり、薬剤に対して抵抗性を示すなど共同体として小宇宙(ミクロコスモス)を形成しています。抗菌剤や抗体はこのバイオフィルムの中へ浸透しにくいため、浮遊細菌で効果のあった抗菌剤や抗体が実際には効きにくいのです。

薬剤の効果を発揮させるためには一度このバイオフィルムを機械的に破壊する必要があります。バイオフィルム内の病原性細菌が関与する感染症をバイオフィルム感染症といいます。う蝕も歯周病もバイオフィルム感染症の一つです。

このバイオフィルムを除去できるのがプロフェッショナルケアなのです。

是非、歯科衛生士によるプロフェッショナルケアを受けてみてはいかがでしょうか?