可撤式リテーナーの取り扱い方法と注意点

2025/04/25

歯列矯正が終わったあとも、美しい歯並びを維持するためには「保定期間」と呼ばれる段階が必要です。この期間に活躍するのが、リテーナー(保定装置)です。中でも可撤式リテーナーは、取り外しができるタイプで、装着のしやすさや清掃のしやすさが特徴です。しかし、正しく使わなければ、せっかく整えた歯並びが「後戻り」してしまう可能性もあります。今回は、可撤式リテーナーの正しい取り扱い方法や使用上の注意点についてご紹介します。

可撤式リテーナーとは?

可撤式リテーナーとは、自分で簡単に取り外しができる保定装置のことです。透明のマウスピース型(クリアリテーナー)や、ワイヤーとプラスチックでできたプレートタイプなど、いくつかの種類があります。矯正終了後すぐは、1日中装着(食事・歯みがき時以外)することが必要で、徐々に夜間のみの使用へと移行していきます。ただし、装着時間や期間は個人の歯の状態により異なるため、担当医の指示に従うことが大切です。

正しい取り扱い方法

・装着時、取り外し時は丁寧に

リテーナーは強く引っ張ったり、噛んで外そうとすると破損の原因になります。両手で左右均等に力をかけて丁寧に脱着するようにしましょう。

・使用後はすぐに洗浄を

リテーナーには唾液や汚れが付きやすいため、使用後は毎回ぬるま湯と専用のブラシでやさしく洗浄しましょう。歯みがき粉は細かい傷の原因になるため使用を避け、必要に応じてリテーナー専用の洗浄剤を使うと清潔に保てます。

・熱に注意!

可撤式リテーナーは熱に弱い素材でできているため、熱湯消毒や車内放置など高温環境に置かないよう注意してください。変形してしまうと使用できなくなることがあります。

・保管時は専用ケースへ

外したリテーナーをティッシュなどにくるんでおくと、誤って捨ててしまったり、破損の原因になります。必ず専用ケースに入れて保管する習慣をつけましょう。

使用上の注意点

・装着をサボると「後戻り」の原因に

矯正治療後の歯はまだ安定しておらず、元の位置に戻ろうとする力(後戻り)が働いています。リテーナーの装着を怠ると、せっかくの治療が台無しになってしまうこともあるため、特に最初の1年はしっかり装着を続けることが重要です。

・違和感や痛みがあるときはすぐに相談

リテーナーに違和感があったり、合わなくなってきた場合は、無理に使い続けずに歯科医院に相談しましょう。歯並びの変化やリテーナーの変形などが原因かもしれません。

まとめ

可撤式リテーナーは、矯正治療の成果を維持するうえで非常に重要な装置です。取り外しが可能で便利な反面、「自己管理」が不可欠となります。正しい使い方とお手入れを心がけることで、美しい歯並びを長く保つことができるでしょう。

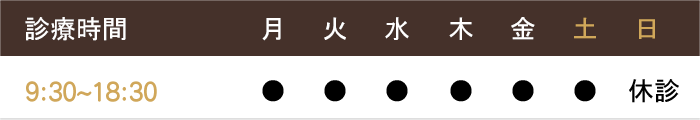

当院では治療実績の豊富な矯正専門医が在籍しております。矯正治療に興味がある方は、ぜひ一度当院にご相談ください。カウンセリングのご予約はお電話にて承っております。

むし歯になりやすい人となりにくい人は何が違う?

2025/04/18

「ミニマルインターベンション(MI)」の考え方には5つの項目が掲げられており、その中の一つに「患者様への教育」があります。その代表例でもある口腔衛生指導(OHI)は歯科医院において欠かせない役割を果たしており、単に歯を磨く方法を教えるだけでなく、患者様の全身の健康に直結する重要なプロセスです。今回は、むし歯になりやすい人となりにくい人の違いについてご紹介します。

むし歯になりやすい人の特徴

むし歯は誰にでも起こり得るものですが、実は「むし歯になりやすい人」と「むし歯になりにくい人」がいます。では、その違いはどこにあるのでしょうか?

・歯磨きが不十分

むし歯は、口の中に残った食べかすやプラーク(歯垢)に含まれる細菌が酸を作り、歯を溶かすことで発生します。磨き残しが多いと、むし歯のリスクが高まります。

・甘いものや間食が多い

砂糖を含む食品や飲料を頻繁に摂取すると、口内の細菌が酸を作りやすくなります。また、間食の回数が多いと口の中が常に酸性になり、むし歯のリスクが上がります。

・唾液の量が少ない

唾液は口内の汚れを洗い流し、歯を再石灰化する役割を持っています。口が乾燥しやすい人や、唾液の分泌量が少ない人は、むし歯になりやすい傾向があります。

・歯並びが悪い

歯並びが悪いと歯と歯の間に食べかすやプラークがたまりやすくなり、歯ブラシが届きにくいため、むし歯のリスクが高まります。

・歯の質が弱い

エナメル質が薄い人や歯の再石灰化がうまくいかない人は、むし歯になりやすい傾向があります。

むし歯になりにくい人の特徴

・丁寧な歯磨きを習慣化している

歯ブラシだけでなくデンタルフロスや歯間ブラシを使って、歯と歯の間の汚れもしっかり落とすことが大切です。

・食生活が整っている

砂糖を控えめにしバランスの良い食事を心掛けることで、むし歯のリスクを減らせます。また、よく噛むことで唾液の分泌を促すことも重要です。

・唾液の分泌が多い

唾液が多い人は口の中を清潔に保ちやすく、むし歯のリスクが低くなります。ガムを噛んだり、水分を十分に摂ったりすると、唾液の分泌が促進されます。

・定期的に歯科検診を受けている

むし歯になりにくい人は、歯科医院での定期検診やクリーニングを受けています。早期発見・早期治療が、むし歯を防ぐポイントです。

まとめ

むし歯になりやすい人となりにくい人の違いは、生活習慣や口腔ケアの方法に大きく左右されます。毎日のケアを見直し、定期的な歯科検診を受けることで、健康な歯を維持しましょう。

固定式リテーナーの歯磨き方法と注意点

2025/04/11

アライナー矯正が完了した後、多くの方が歯の後戻りを防ぐためにリテーナーを装着します。リテーナーには「取り外し式」と「固定式」がありますが、今回は固定式リテーナーの正しい歯磨きの方法や注意点について解説します。

固定式リテーナーとは?

固定式リテーナーは、歯の裏側に細いワイヤーを接着することで、歯の位置を維持する装置です。取り外しができないため、日常的なケアが重要になります。適切な清掃を怠ると、歯石がたまったり、むし歯や歯周病のリスクが高まるため、特に注意が必要です。

固定式リテーナーの歯磨きのポイント

固定式リテーナーを装着している場合、通常の歯磨きに加えて、細かい部分のケアが求められます。以下のポイントを意識しましょう。

・適切な歯ブラシを選ぶ

細かい部分までしっかり磨けるように、小さめのヘッドの歯ブラシを使用しましょう。歯の裏側やワイヤー周辺の汚れを効率的に落とせるため、電動歯ブラシもおすすめです。

・歯ブラシの当て方

歯の表面だけでなく、ワイヤーの周りや歯の裏側にも意識を向けて丁寧に磨きます。歯ブラシを45度の角度で当てて小刻みに動かすことで、リテーナー周囲のプラークを除去できます。

・歯間ブラシを活用する

固定式リテーナーがあると通常のデンタルフロスを通すのが難しくなるため、歯間ブラシを活用しましょう。サイズが合わないと歯ぐきを傷つける可能性があるため、自分に合ったサイズを選ぶことが大切です。

固定式リテーナーのケアで注意すべきこと

・硬い食べ物を避ける

固定式リテーナーは比較的丈夫ですが、硬い食べ物(ナッツや氷など)をかむとワイヤーが歪んだり外れたりする可能性があります。

・定期的に歯科検診を受ける

固定式リテーナーは自分では取り外せないため、歯科医のチェックが不可欠です。ワイヤーが緩んでいたり接着剤が剥がれていたりすることもあるため、定期的に歯科医院でメンテナンスを受けましょう。

・汚れがたまりやすい部分に注意する

ワイヤーの周囲や接着部分には特に汚れが溜まりやすいので、毎日のケアを徹底しましょう。プラークや歯石が蓄積すると、むし歯や歯周病の原因になります。

まとめ

固定式リテーナーは歯並びを維持するために非常に重要な装置ですが、その分、しっかりとしたケアが求められます。また、定期的な歯科検診を受けることで、リテーナーの状態を適切に維持できます。

毎日のケアを習慣化し、美しい歯並びを長くキープしましょう!

当院では治療実績の豊富な矯正専門医が在籍しております。矯正治療に興味がある方は、ぜひ一度当院にご相談ください。カウンセリングのご予約はお電話にて承っております。

妊娠中の親知らずのトラブル、抜歯はできる?

2025/04/04

「ミニマルインターベンション(MI)」の考え方には5つの項目が掲げられており、その中の一つに「患者様への教育」があります。その代表例でもある口腔衛生指導(OHI)は歯科医院において欠かせない役割を果たしており、単に歯を磨く方法を教えるだけでなく、患者様の全身の健康に直結する重要なプロセスです。今回は、妊娠中の親知らずのトラブルへの対処法と、抜歯の可否についてご紹介します。

妊娠中に親知らずのトラブルが起こりやすい理由

妊娠中は、ホルモンバランスの変化により歯ぐきが腫れやすくなります。特に親知らずの周囲は磨きにくく細菌が繁殖しやすい環境のため、歯ぐきが腫れるなどの炎症が起こりやすいのです。

主なトラブルの症状

・親知らずの周囲の腫れや痛み

・口が開きにくい

・歯ぐきが赤く腫れ、膿がたまる

・発熱や全身の倦怠感

このような症状がある場合、すぐに歯科医院で相談しましょう。

妊娠中に親知らずを抜歯できる?

妊娠中の抜歯は可能ですが、慎重に判断する必要があります。妊娠初期(~15週)と後期(28週~)は、母体への負担が大きいため、抜歯は避けた方がよいとされています。比較的体調が安定している妊娠中期(16~27週)であれば、歯ぐきの切開を伴わない簡単な抜歯は可能です。ただし、基本的には応急処置にとどめ、本格的な抜歯は出産後に行うのが一般的です。

妊娠中の親知らずトラブルへの対処法

抜歯をしない場合でも、症状を和らげる方法があります。

1.口腔内を清潔に保つ

・親知らずの周囲を丁寧に磨く

・デンタルリンスを活用する

2.炎症を抑える

・歯科医院で抗菌薬や痛み止めを処方してもらう(妊娠中でも使用できる薬を選択)

・腫れている部分を冷やす

3.食事の工夫

・刺激の少ない柔らかい食事を選ぶ

・糖分の多い食べ物を控える

まとめ

妊娠中に親知らずのトラブルが起きた場合、まずは歯科医院に相談しましょう。妊娠中期であれば簡単な抜歯は可能ですが、基本的には応急処置を行い、本格的な抜歯は出産後にするのが一般的です。お口のトラブルを防ぐために、日頃からのケアを大切にしましょう。